Saaletaler Höfe

2. Preis

in zusammen Arbeit mit Johannes Kappler Architektur und Städtebau

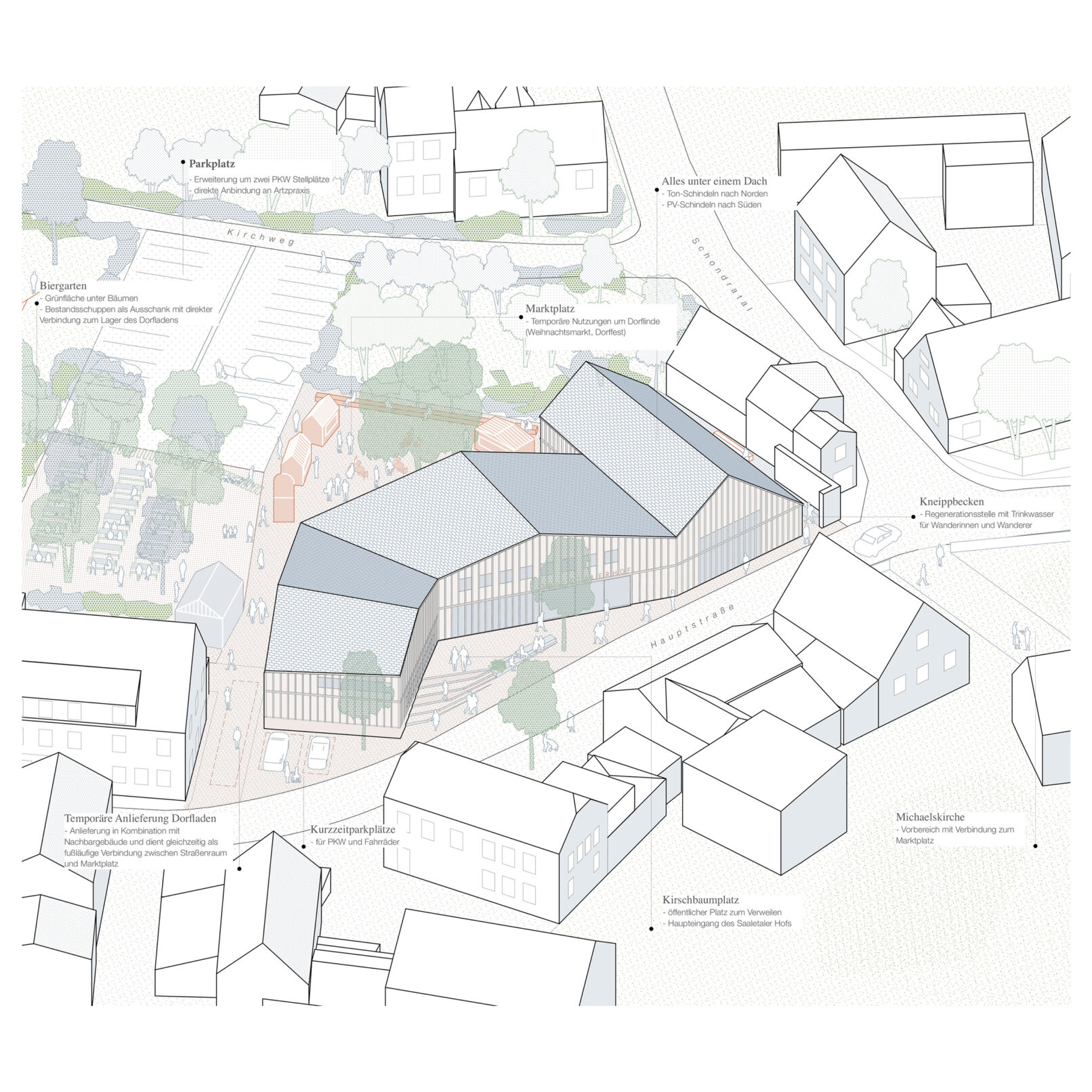

Ein Gemeinschaftshaus als sozialer Treffpunkt für Gräfendorf

Ziel des Bebauungsvorschlags ist es, durch die gewählte städtebauliche Setzung und ortstypische Gestalt sowie durch die Inklusion aller Nutzungen unter einem gemeinsamen Dach ein Dorfzentrum zu schaffen, das mit einem unverwechselbaren, ländlich urbanen Charakter eine starke Präsenz im Dorfgefüge von Gräfendorf aufweist, die Besonderheiten des Ortes atmosphärisch in Szene setzt und ein Vorbildprojekt für nachhaltiges Bauen darstellt.

Der raumgreifende Baukörper spannt sich zwischen den angrenzenden Bebauungen ein und bildet durch eine Zick-Zack-Grundform einen zwar kleinen, jedoch im Ortskontext angemessenen Vorplatz aus. Von hier werden die drei Nutzungen – der Dorfladen, der Bürgersaal und die Arztpraxis im Obergeschoss – erschlossen. Zur “Gartenseite” wird gemütlicher Biergarten für den ganzen Ort angeboten. Sie wird vom Vorplatz über ein öffentliches Foyer direkt angebunden.